Zwischen Ruinen und Renaissance

David Di Rita steht vor einem prachtvollen Gebäude an der Park Avenue in Detroit. Lange Zeit war die Hausnummer 1 dem Verfall überlassen – übersät mit Graffiti, ohne Strom, ohne Heizung, von Menschen ohne Obdach notdürftig in Beschlag genommen. „Als wir das David Whitney Building übernommen haben, lebten hier 90 Menschen ohne Strom. Wir haben es für drei Millionen Dollar gekauft – 13 Dollar pro Quadratfuß“, erzählt er. „Das ist weniger, als was wir später pro Quadratfuß für den Bodenbelag ausgegeben haben.“ Heute ist das Haus ein Hotel. Menschen feiern hier Hochzeiten, trinken Cocktails unter Kronleuchtern, machen Geschäftsdeals. „Früher kam man her, um sich die Zähne ziehen zu lassen. Mittlerweile schreibt man neue Geschichten.“ Di Rita ist Entwickler, Hotelier, einer der führenden Köpfe hinter Detroits Wiederaufbau – und jemand, der der Stadt ihren Glanz zurückgeben will. Nicht den alten Glamour aus Glitzer und Show. Sondern jenen, der aus Respekt erwächst: vor der Vergangenheit, den Menschen, der Idee von Gemeinschaft. Sein Satz „Preservation is not nostalgia – it’s strategy“ zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Detroit, das sich 2025 nicht im Untergang befindet, sondern neu entsteht.

Es ist Juni. Und es ist heiß in Detroit. Angenehm ist die kühle Brise, die über das oberste Deck des Parkhauses, auf dem ich stehe, vom Detroit River hinaufzieht – und mit ihr ein Hauch von Aufbruch. Vor mir liegt der Fluss, ruhig und weit, dahinter das gegenüberliegende Ufer mit einer überdimensionalen Kanadaflagge. Ich stehe auf US-Boden, mitten in einer Menschenmenge, so bunt wie das Feuerwerk, das gleich beginnen soll. Zwei Länder, zwei Feiertage – Canada Day am 1. Juli, Independence Day am 4. Juli – und ich in einer Stadt, die nie aufgehört hat, an sich zu glauben, auch wenn sie viele immer wieder abgeschrieben hatten. Die Sonne sinkt, und als die ersten Farben am Himmel aufblühen, hält die Stadt wieder einmal den Atem an.

© Wolfgang Greiner

Detroit feiert wie jedes Jahr den Independence Day schon ein paar Tage früher – zusammen mit Windsor, Ontario, auf der anderen Flussseite. Beim Ford Fireworks Festival tanzt niemand auf Designerterrassen. Man sitzt auf Klappstühlen auf dem Dach eines Parkhauses direkt am Tunneleingang, der Grenze und Übergang zum Nachbarland Kanada in einem ist. Man isst Chicken Wings und Pulled Pork und prostet sich mit Dosenbier zu. Das Feuerwerk ist groß, die Stimmung größer. Eine gute halbe Stunde ist der Nachthimmel hell erleuchtet, die Menschen schwenken kleine Fahnen und rot-weiß-blau blinkende Leuchtstäbe. Für einen Moment scheint alles möglich, vergessen sind die Sorgen des Alltags – und die der Vergangenheit. Dabei liegt Detroits Geschichte wie eine zweite Haut über der Stadt: Industrie und Innovation, Rassismus und Rebellion, Verfall und Versuchung. Noch immer sieht man Straßenzüge, in denen die Zeit stehen geblieben ist – leer, überwachsen, vergessen. Und doch pulsiert es dazwischen. In Lokalen, Ateliers, Hotel-Lobbys. In Projekten, die mehr sind als Investitionen: Zeichen eines kollektiven Neuanfangs.

Scheinbar verlassene Stadtviertel, lebendige Hoffnung

Am Morgen steige ich auf ein Fahrrad. Meine Begleitung ist Kelli, die Mitgründerin von Wheelhouse Detroit – und jemand, der den Wandel der Stadt auf zwei Rädern miterlebt hat. Wir starten direkt am RiverWalk, einer Promenade nicht weit von der Feuerwerks-Location der letzten Nacht. Sie könnte nicht schöner sein: modern, gepflegt, urban, mit Blick aufs Wasser, kleinen Imbissständen und Spielplätzen, an denen Eltern ihren Kindern Eis kaufen und Jogger vorbeiziehen. Es wirkt fast europäisch.

Bevor wir uns vom Fluss Richtung Stadt entfernen, überqueren wir erst noch einmal die MacArthur Bridge, denn sie führt auf Belle Isle, eine 3,9 Quadratkilometer große Insel im Detroit River. Der einst von Frederick Law Olmsted gestaltete Landschaftspark beherbergt heute unter anderem den Detroit Yacht Club, ein kleines Automobilmuseum, ein historisches Aquarium, ein botanisches Gewächshaus, ein Schwimmbad, einen öffentlichen Strand und ein einst von Albert Kahn entworfenes Casino-Gebäude. Motorsportfans kennen die Insel als Schauplatz der IndyCar-Rennen. Auch wenn Belle Isle lange unter Detroits Finanzkrise litt, ist sie heute wieder ein grüner Rückzugsort und ein Symbol für Erholung im besten Sinne.

© Charles Falsetti / Visit Detroit

Nachdem wir die Insel kurz erkundet haben und zurück auf dem RiverWalk Richtung Stadt abbiegen, verändert sich das Bild. Die ersten Fenster sind vernagelt, einige Häuser eingestürzt, andere hat sich die Natur zurückgeholt. Der Begriff „Lost Places“ wirkt hier nicht nach touristischer Kulisse, sondern wie eine Einladung zum Innehalten. In Poletown, einem einst dicht besiedelten Viertel polnischer Arbeiterfamilien, fahren wir durch Straßenzüge, in denen kein einziger Mensch mehr lebt. Ganze Blocks: leer. Nur noch die Straßenschilder und Bordsteine erinnern daran, dass hier einmal Häuser standen und Menschen wohnten.

Di Rita, der Investor, mit dem ich etwas später mein langes Gespräch führen würde, kennt diese Straßenzüge gut. Für ihn ist der Leerstand kein rein urbanistisches Problem, sondern das sichtbare Resultat politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. „Detroit umfasst rund 130 Quadratmeilen – gebaut wurde es aber für zwei Millionen Menschen. Heute leben hier noch etwa 600.000. Man kann sich ausrechnen, was das bedeutet.“ Di Ritas Stimme ist dabei ruhig, nicht klagend. Aber sie ist eindringlich. „Welche andere Stadt war je so überdimensioniert – und gleichzeitig so entvölkert?“ Was auf den ersten Blick wie verlassene Fläche wirkt, ist für ihn eine historische Mahnung. Über Jahrzehnte habe man auf Megastrukturen gesetzt – Stadtautobahnen, Shopping Malls, riesige Wohnblocks –, ohne die sozialen Folgen zu bedenken. „Es gab eine Zeit, da wurde uns gesagt: Lebt nicht in der Stadt. Zieht raus in die Vororte. Fahrt Auto. Das war der amerikanische Traum.“ Ein Traum, der längst nicht für alle galt – wie Stadtviertel wie Poletown bis heute zeigen. Die industrielle Basis der Stadt brach in den 1970er-Jahren weg, soziale Spannungen entluden sich immer wieder in Gewalt, die Mittelschicht floh ins Umland. Geblieben sind jene, die sich das Wegziehen nicht leisten konnten – und eine Infrastruktur, die viel zu groß ist für die Realität. „Wir müssen radikal überdenken, wie eine funktionierende Stadt aussieht“, sagt Di Rita. Und das bedeutet nicht, neue Hochhäuser oder Luxusbauten zu errichten, sondern funktionierende Nachbarschaften zu schaffen. Block für Block.

Zurück in der Innenstadt schließt sich auf meiner Fahrradtour mit Kelli der Kreis. Wir passieren die Sportstätten der Stadt, die allesamt in der Innenstadt liegen – die Little Caesars Arena, das Ford Field und das Comerica Park Baseballstadion – und andere Kulturstätten wie das riesige Fox Theatre. Die Fassaden glänzen, der Rasen ist gestutzt, das Quartier wirkt fast mondän. Wer hier ankommt, könnte glauben, Detroit sei wie jede andere amerikanische Stadt – wäre da ein paar Ecken weiter nicht die Packard Factory, eine gigantische Industriebrache am Rand der Stadt. Groß, grau, still – und nach vielen Jahren nun bald ganz abgerissen. Geschichte, die noch nicht völlig umgeschrieben wurde.

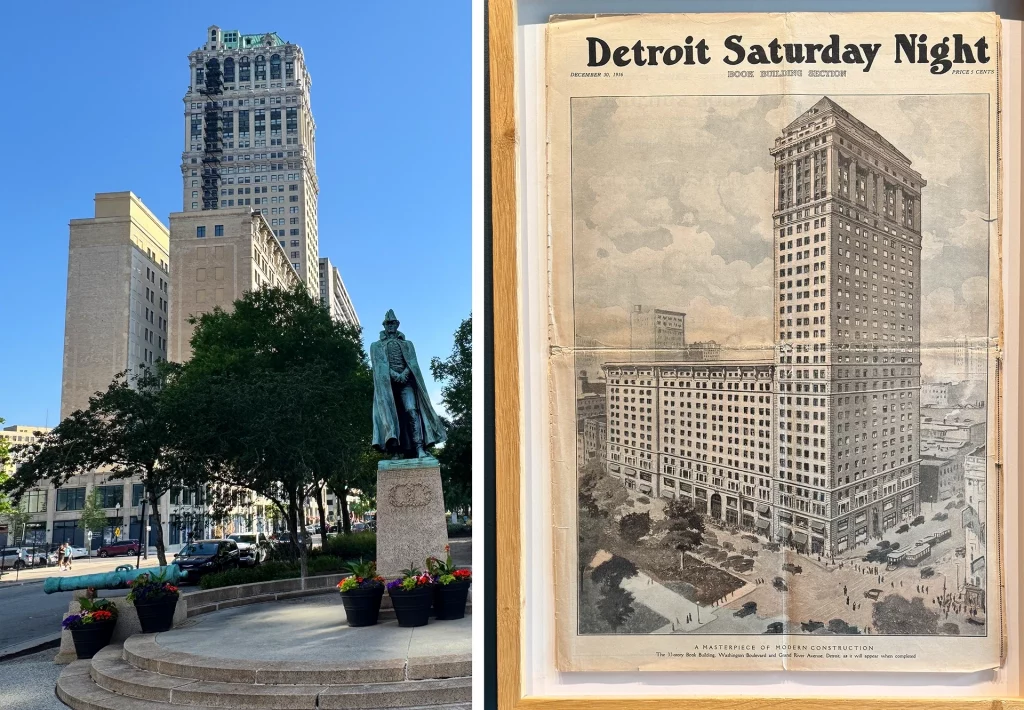

Bedrock und der Book Tower

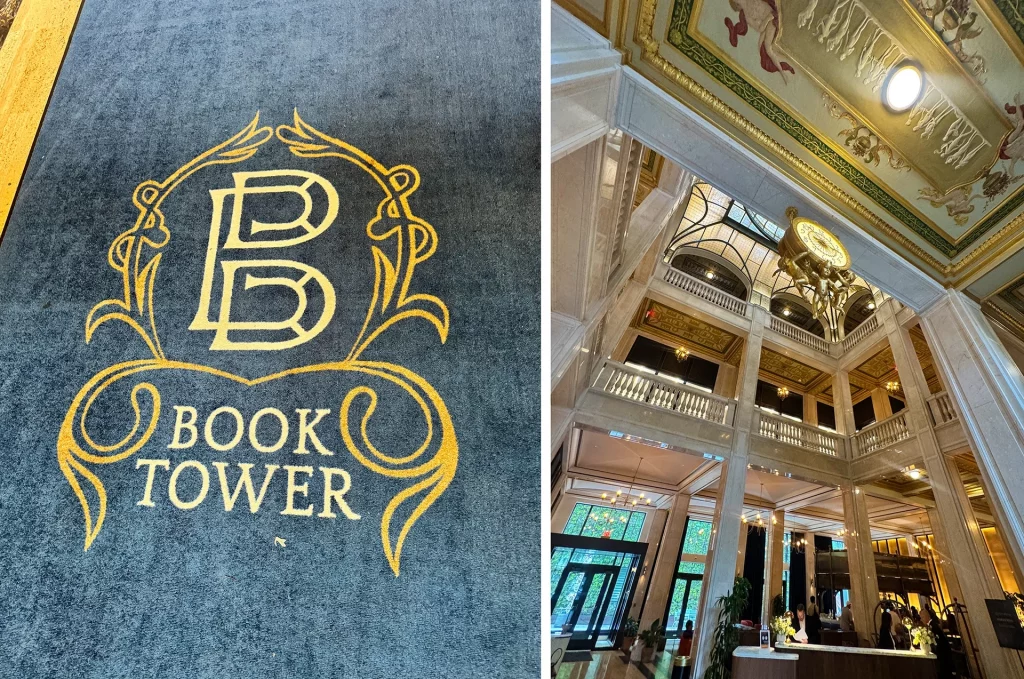

Am Nachmittag treffe ich Jake Chidester im Book Tower, einem der spektakulärsten Beispiele für das neue Detroit. Jahrzehntelang stand das neoklassizistische Hochhaus mit seiner italienischen Renaissancekuppel leer – 38 Stockwerke, fertiggestellt 1926, jahrzehntelang dem Verfall überlassen. Erst 2015 übernahm Bedrock das Gebäude, ein Unternehmen, das seit seiner Gründung durch Dan Gilbert 2011 mehr als 100 Immobilien in der Innenstadt von Detroit entwickelt oder erworben hat – darunter einige der bedeutendsten Sanierungsprojekte der Stadt.

Die Revitalisierung des Book Towers war eines der ambitioniertesten Projekte: Drei Jahre lang war das Gebäude komplett eingerüstet, sieben Jahre dauerte die behutsame Restaurierung. Über $300 Millionen wurden investiert, um das einstige Wahrzeichen in einen multifunktionalen Ort zu verwandeln – mit 229 Apartments, 117 Hotelzimmern, fünf gastronomischen Konzepten, einer Galerie, einem Eventspace und öffentlich zugänglichen Räumen unter der gläsernen Kuppel.

Jake, Vice President of Urban Strategy bei Bedrock, führt mich durch die Lobby, die von ODA Architecture entworfen wurde. MIt dabei ist Lora, VP of Communications des Unternehmens. „Wir bauen nicht für das Detroit von gestern“, sagt er. „Wir bauen für ein Detroit, das resilient ist, inklusiv und zukunftsgewandt.“ Seine Worte hallen in mir nach, als wir durch die restaurierten Galerien und das lichtdurchflutete Atrium gehen. Hier ist vieles neu – aber nichts wirkt steril oder abgehoben. Und Lora ergänzt: „Wir wollten keine Gated Community errichten – sondern einen offenen, urbanen Treffpunkt.“

Für Chidester ist das Book Tower-Projekt nur ein Mosaikstein. „Wenn wir Urbanität ernst nehmen, dann müssen wir Orte schaffen, an denen Menschen nicht nur arbeiten oder schlafen, sondern leben.“ Das bedeutet: mehr als gläserne Büros. Mehr als Luxuswohnungen. Bedrock investiert nicht nur in Immobilien, sondern in Placemaking – in Räume, die Identität stiften und Nachbarschaft ermöglichen. „Mischnutzung ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Es ist die Grundlage unserer Arbeit.“

Oben: Werbevideo (2024) von Bedrock zum renovierten Book Tower. Unten: Video (2021) mit Book Tower History.

Neben dem Book Tower betreut Bedrock auch die Hudson’s Site – einst Standort eines legendären Kaufhauses, heute des neuesten Hochhauses der Stadt mit Aussichtsplattform, Veranstaltungsräumen und öffentlichen Bereichen. In Brush Park wurden historische Wohnhäuser gerettet, neue ergänzt und so ein authentisches, durchmischtes Quartier geschaffen. Und mit The Belt, einer unscheinbaren Gasse zwischen zwei Parkhäusern, hat Bedrock gezeigt, wie sich mit Kunst, Lichtinstallationen und Bars selbst die kleinsten urbanen Räume neu aufladen lassen.

„Detroit ist riesig“, sagt Chidester. „Die Flächen sind da – aber wir müssen sie neu denken.“ Deshalb geht es in seiner Arbeit nicht um Größe oder Höhe, sondern um soziale Dichte. Block für Block, Straße für Straße. „Wenn Menschen freiwillig wieder hierherziehen, wissen wir, dass wir etwas richtig gemacht haben.“

Der leise Reformer: David Di Rita

Am Tag darauf treffe ich David Di Rita, Entwickler, Hotelier und Mitbegründer der Roxbury Group – verantwortlich für einige andere der eindrucksvollsten Restaurierungsprojekte in Detroit. Es ist Wochenende, wir sitzen in der Library Bar des David Whitney Hotels, eines Hauses, das wie er selbst Geschichte atmet: 1915 erbaut, lange dem Verfall preisgegeben, heute mit viel Feingefühl zurück ins Leben geholt.

Di Rita wirkt konzentriert, freundlich, fast philosophisch. Der distinguiert gekleidete Businessmann spricht nicht über Rendite, sondern über Verantwortung. „Erhaltung ist keine Nostalgie“, sagt er. „Es ist Strategie.“ Gebäude wie dieses seien keine Ruinen – sie seien Anker der Identität. „Detroit hat seine Seele nie verloren. Sie war nur verschüttet. Und jetzt graben wir sie frei.“ Um das zu schaffen, kauft er die alten Gebäude auf und renoviert sie. Über die Gesamtkosten der Renovierung der Detroiter Hochhausikone David Whitney schweigt er sich dann allerdings aus. Lieber erzählt er mir noch von der Restaurierung des Bonstelle Theatre, das Teil des neuen AC Hotels wird. Von der Idee, aus einstigen Ruinen Orte der Begegnung zu machen. Und davon, wie sich Stadtentwicklung anfühlen müsse: nahbar, mutig, menschlich.

Video (2015) mit David Di Rita während des Umbaus.

Stadtgeschichte in Fußgängertempo

Mit Chris vom City Institute erkunde ich tags darauf die Innenstadt zu Fuß. Drei Stunden lang wandern wir durch Fassaden und Erzählungen – durch Jahrzehnte des Aufstiegs, des Zerfalls und nun des Wandels. Chris ist einer dieser Guides, die nicht nur Fakten kennen, sondern Geschichten lebendig machen. Humorvoll, klug, zugewandt. Gemeinsam gehen wir vorbei an Art-déco-Wolkenkratzern, modernistischen Meilensteinen und bunten Wandbildern, die die Stadt in eine Open-Air-Galerie verwandeln. Detroit ist die einzige amerikanische Stadt mit dem Titel UNESCO City of Design – und diese Tour zeigt, warum.

Wir stoppen am Guardian Building, einem auch „Kathedrale der Finanzen“ genannten Art-déco-Palast aus den 1920ern, der heute wieder als Verwaltungszentrum genutzt wird. Wir diskutieren die „Spirit of Detroit“-Statue, das ehemalige Hudson’s Kaufhausgelände und sehen Werke einflussreicher Black Artists, die der Innenstadt neue visuelle Identität verleihen. In The Belt, der ehemaligen von Bedrock ins Leben zurückgeholten Liefergasse, entdecken wir Street Art, Bars und Lichtinstallationen. Detroit denkt urbanen Raum neu. In einem kleinen Laden nahe Capitol Park landen wir schließlich im Store von Detroit City FC, einem Fußballverein, der seinen Fans gehört. Ich spreche mit Luciano, dem Retail Coordinator. „No owners. Just supporters“, steht auf einem Banner. Trikots, Poster, Hoodies – alles in den Farben und dem Geist eines Clubs, der Gemeinschaft statt Kommerz lebt. Detroit zum Anziehen – und zum Mitgestalten.

Zur Mittagspause kehren wir im Grand Trunk Pub ein – ein Ort mit Geschichte. Unter hohen Kassettendecken, wo früher das Michigan Railroad Office untergebracht war, serviert man heute Burger, Bier und Gemeinschaft. Am Nebentisch kommen wir ins Gespräch mit Sean, Senior Vice President der Detroit Economic Growth Corporation (DEGC) – eine Begegnung, wie sie in Detroit geradezu sinnbildlich wirkt. „Was wir tun, ist nicht glamourös – aber grundlegend“, sagt Sean. Die DEGC ist eine private Non-Profit-Organisation, gegründet 1978, die eng mit der Stadtverwaltung kooperiert, ohne ihr Teil zu sein. Sie versteht sich als Motor für wirtschaftliche Entwicklung von innen heraus – mit tiefen Kenntnissen der lokalen Realität. Ihre Aufgabe: Unternehmen nach Detroit holen, kleine Betriebe stärken, Flächen reaktivieren, Investitionen steuern. „Wir helfen dabei, dass Detroit für Menschen wieder funktioniert – nicht nur auf dem Reißbrett, sondern im Alltag.“ Die Organisation betreibt Programme zur Ansiedlung neuer Unternehmen, zur Unterstützung von Kleinunternehmen, für soziale Wirtschaftskreisläufe und zur Entwicklung von Gewerbeflächen. Besonders stark ist sie in Stadtteilen außerhalb von Downtown, also dort, wo private Entwickler oft zögern. Für Sean ist klar: „Wenn wir nur den Kern polieren, aber die Nachbarschaften außen vor lassen, dann ist das kein echter Wandel.“

Die Walking Tour mit Chris endet dort, wo sie begonnen hat – im Herzen der Innenstadt. Mein Bild von Detroit ist nach den ersten paar Tagen bereits ein völlig anderes: Diese Stadt lässt sich nicht mit einem einzigen Narrativ erfassen. Sie ist zugleich Warnung und Hoffnung. Vergangenheit und Skizze einer Zukunft, die noch nicht fertig ist.

Geschmack von Geschichte und Gemeinschaft

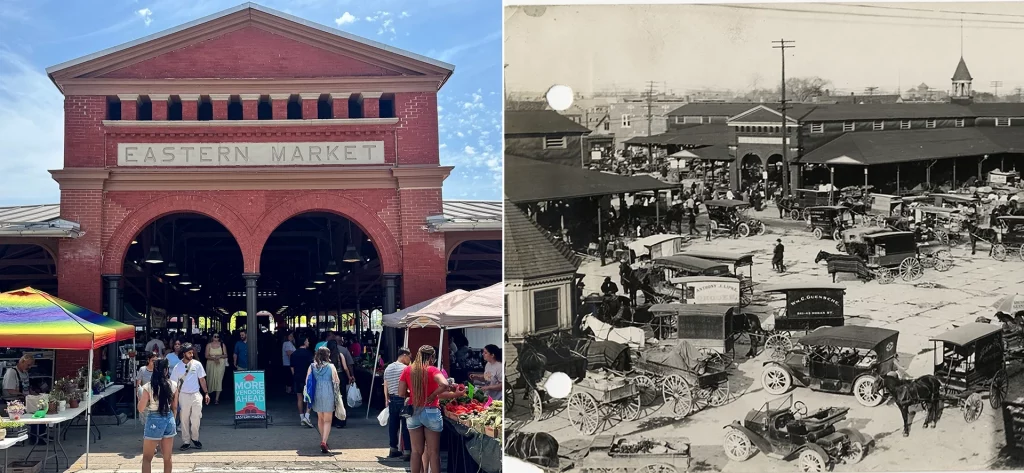

Am nächsten Tag geht es zum Eastern Market, wo Geschichte wortwörtlich dampft und duftet. Obst, Gemüse, Blumen, Räucherwürste, Soulfood. Seit über 125 Jahren versorgt dieser Markt Detroit mit Frische und Identität. Mehrere Markthallen, mehr als 150 Anbieter, Graffitiwände im XXL-Format – der Eastern Market ist Keimzelle der Stadt und Zeichen ihrer Resilienz. An Samstagen strömen Zehntausende her, darunter viele, die schon ihre Großeltern hierher begleitet haben. Hier geht es nicht um Hochglanzästhetik, sondern um Verwurzelung. Der Markt ist nicht gemacht worden – er ist gewachsen. Wer durch den Eastern Market geht, begreift, dass urbane Identität sich nicht bauen lässt. Sie muss gelebt werden, es gehören Menschen dazu, die an das glauben, was sie machen. Deshalb ist dieser Ort auch Manifest: gegen sterile Shoppingmalls, gegen gläserne Stadtplanung, gegen die Idee, dass man „Community“ einfach entwickeln kann. David Di Rita hat es treffend formuliert: „Erhaltung ist keine Nostalgie – es ist Strategie.“ Und: „Detroit hat seinen ganz eigenen Charme. Wenn man versucht, diesen zu überschreiben, geht das nach hinten los.“ Der Eastern Market zeigt, wie authentische Orte überleben – wenn man sie in Ruhe lässt, anstatt zu versuchen, sie zu glätten.

Später begleitet mich Guide David von Preservation Detroit – in seinem echten Leben Rechtsanwalt von Beruf – auf einem Rundgang durch Midtown, eines der ältesten, wandelbarsten Viertel der Stadt. Die Tour startet vor einem Coffee Shop direkt neben Jack Whites Plattenladen Third Man Records, in dessen Schaufenster neben buntem Vinyl auch ein altes BMW-Motorrad steht. Von hier geht es kreuz und quer durch die Straßen der Nachbarschaft, in der sich auch die Wayne State University befindet. Urbane Textur aus viktorianischen Häusern, teils leerstehenden Fabrikgebäuden, Galerien, Jugendstilfassaden, Theatern und Altbauwohnungen mit gekippten Fenstern.

Video (2017) auf dem City of Detroit Channel über die Whitney Mansion

Wir laufen an der Whitney Mansion vorbei, heute Restaurant, Bar („Ghost Bar“) und Eventlocation, sehen das längst geschlossene, sagenumwobene Traffic Jam & Snug und landen schließlich in der West Canfield Street zwischen 3rd und 2nd Avenue, einer Seitenstraße mit Kopfsteinpflaster und alten Backsteinhäusern, deren Fenster neu, aber nicht austauschbar wirken. „Nichts hier ist perfekt“, sagt David. „Aber alles ist in Bewegung.“ Der Satz könnte auch von Di Rita stammen, für den Imperfektion kein Makel ist – sondern Ausgangspunkt. In Midtown hat seine Firma u. a. zur Restaurierung historischer Häuserreihen beigetragen, wo möglich mit originalen Baumaterialien, wo nötig mit moderner Infrastruktur – aber nie mit dem Ziel, das Alte auszulöschen. „Wir arbeiten nicht mit Blaupausen. Wir arbeiten mit Geschichte.“

Die West Canfield Street ist Detroits erste offizielle historische Wohnstraße, gepflastert mit alten Steinen aus Fort Wayne – einer Militäranlage aus dem 19. Jahrhundert am Detroit River – und gesäumt von restaurierten Häusern derselben Epoche. Hier, so mein Guide David, sei einer der ersten Ankerpunkte der Stadterhaltung entstanden. Ein Ort, an dem Geschichte nicht als Last, sondern als Potenzial verstanden wurde.

Das Viertel Midtown ist ein Kaleidoskop aus mehreren Zeitebenen und kulturellen Schichten – Museen eingeschlossen. Drei Institutionen stehen exemplarisch für die Erzählung vom Wiederaufstieg: das Detroit Institute of Arts (DIA), das Charles H. Wright Museum of African American History und das Motown Museum.

Am DIA beeindruckt im zentralen Rivera Court Diego Riveras monumentales Fresko „Detroit Industry“ (1932–1933), das die industrielle Maschinerie Detroits als Herzstück der Stadt versteht. Diese Wandbilder waren so bedeutsam, dass sie 2014 als nationales historisches Denkmal geschützt wurden. Darüber hinaus zeigt das Museum ab Herbst 2025 mit „Contemporary Anishinaabe Art: A Continuation“ (Zeitgenössische Anishinaabe-Kunst: Eine Fortsetzung) Werke indigener Künstler, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kreativ miteinander verbinden – ein Spiegel der Idee, dass Detroit fortlaufend neu interpretiert wird.

Gleich gegenüber befindet sich das Charles H. Wright Museum of African American History, gegründet in den 1960er-Jahren, heute eines der weltweit größten Museen zur Geschichte der Black Community mit über 35.000 Exponaten. Sein Herzstück – die Dauerausstellung „And Still We Rise“ – spannt sich von Afrika über die Flucht per Underground Railroad bis zur Bürgerrechtsbewegung und feiert das Durchhaltevermögen einer Gemeinschaft, die sich immer wieder neu erhebt. Zum 60. Zudem wurde am Jubiläum das multimediale Projekt „Luminosity: A Detroit Arts Gathering“ gezeigt – ein leuchtendes Sinnbild für erblühende urban-kulturelle Vitalität.

Und nicht zuletzt: das Motown Museum, ein Zuhause der Musik – und des kollektiven Traums. In dem kleinen Haus an der West Grand Boulevard wurde Musikgeschichte geschrieben: Hier nahm Berry Gordy seine ersten Platten auf, hier entstanden Hits von Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, den Jackson 5 und vielen mehr. Heute wirkt der Ort fast bescheiden – und gerade das macht seinen Zauber aus. Doch auch Motown wächst mit seiner Stadt: Das bisher viel zu kleine Museum wird derzeit umfassend erweitert. Geplant ist ein neues, rund $50 Millionen teures Visitor Center mit Studios, Eventflächen und multimedialen Ausstellungen. Seit Juni 2025 sind alle Führungen vorübergehend eingestellt, damit die nächste Bauphase beginnen kann – dies betrifft auch das legendäre Haus „Hitsville U.S.A.“ selbst. Die Wiedereröffnung ist für Ende 2026 angepeilt. Bis dahin ruht die Musik – aber nicht die Vision. Motown bleibt nicht in der Vergangenheit stehen. Es baut an seiner Zukunft – genau wie Detroit selbst.

Video (2020) über die (nun beginnende) Erweiterung des Motown Museums

Henry Ford Museum – Vergangenheit mit Zukunft

Museen hat Detroit tatsächlich einige. Am nächsten Morgen fahre ich hinaus nach Dearborn, etwa 20 Autominuten südwestlich von Downtown. Die Stadt – einst Rückzugsort vieler Arbeiterfamilien, heute Sitz des globalen Ford-Hauptquartiers – war nie einfach nur ein Vorort. Sie ist tief mit dem industriellen Erbe Detroits verwoben. Hier manifestiert sich die Vergangenheit mit Zukunft – im Henry Ford Museum of American Innovation, kurz The Henry Ford.

Werbevideo (2022) für The Henry Ford (Länge 3 min)

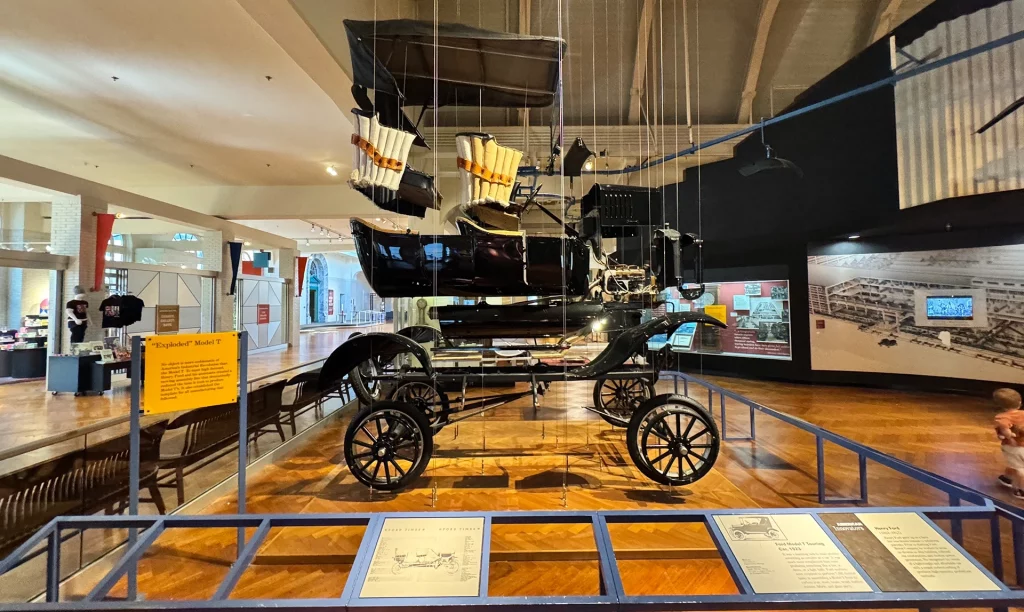

Das Museum ist mehr als eine Hommage an einen Autobauer. Es ist ein Archiv der amerikanischen Gesellschaft, erzählt durch Technik, Transport, Design und soziale Bewegung. In der riesigen Halle mit über zwölf Meter hohen Decken stehen Lokomotiven, Dampfmaschinen, die ersten Serienautos – aber auch das Flugzeug der Wright-Brüder, das erste Aggregat von Edison, Rosa Parks’ Bus, in dem sie 1955 den Aufstand gegen Rassentrennung begann, und der Lincoln Continental, in dem Präsident Kennedy erschossen wurde. Alles echt und greifbar.

Es ist eine Reise durch das Selbstverständnis Amerikas – und durch die DNA von Detroit. Wer durch das Museum geht, lernt nicht nur, wie sich Amerika bewegte, sondern auch, wie es dachte. Wie Design Ideologie widerspiegelt. Wie Technologie Politik beeinflusst. Und wie ein einzelner Mann – Henry Ford – mit der Fließbandproduktion des Model T nicht nur die Autoindustrie revolutionierte, sondern die gesamte Gesellschaft. Millionen AmerikanerInnen konnten sich erstmals ein eigenes Auto leisten – und damit einen Lebensstil.

Gleich nebenan liegt das Greenfield Village, ein 80 Hektar großer Freilichtkomplex mit über 80 historischen Gebäuden, die teils original versetzt, teils originalgetreu nachgebaut wurden. Hier schlendern SchauspielerInnen in historischer Kleidung durch Dörfer aus Holz und Backstein, zeigen Druckerpresse, Schmiedehandwerk, Glasbläserei, traditionelle Farmarbeit. In den Werkstätten lärmen mechanische Hämmer. In der Schreinerei riecht es nach Sägespänen. Wer will, fährt im Model T über das Kopfsteinpflaster oder nimmt den historischen Dampfzug, der gemächlich seine Runde um die Anlage zieht. Zu den eindrücklichsten Stationen zählt das Haus von Henry Ford – ebenso wie das originale Fahrradgeschäft der Wright-Brüder, in dem sie ihr erstes Flugzeug entwickelten. In einem kleinen Restaurant gibt es amerikanische Klassiker wie Mac’n’Cheese oder Root Beer Floats. Alles wirkt wie aus der Zeit gefallen – aber nichts ist Kulisse. Greenfield Village ist ein lebendiges Labor, das zeigt, wie Fortschritt aus Rückbesinnung entstehen kann.

Nur wenige Minuten weiter westlich beginnt die Ford Rouge Factory Tour, ein faszinierender Einblick in die Gegenwart des industriellen Erbes. Die Besucherplattform bietet einen direkten Blick in die moderne Fertigungshalle der F-150-Serie, des meistverkauften Trucks der USA. Roboterarme schweißen Karosserien, Menschen montieren Bauteile – in einem Werk, das heute auf Nachhaltigkeit und Effizienz setzt: mit begrüntem Dach, Solarstrom und Regenwassernutzung. In interaktiven Ausstellungen erfährt man, wie sich Ford von einem Motorpionier zu einem Technologiekonzern gewandelt hat – und warum Pick-ups in Amerika nicht einfach Fahrzeuge sind, sondern Identitätsstifter. Auch die Transformation hin zur Elektromobilität ist Thema, mit Modellen wie dem vollelektrischen F-150 Lightning.

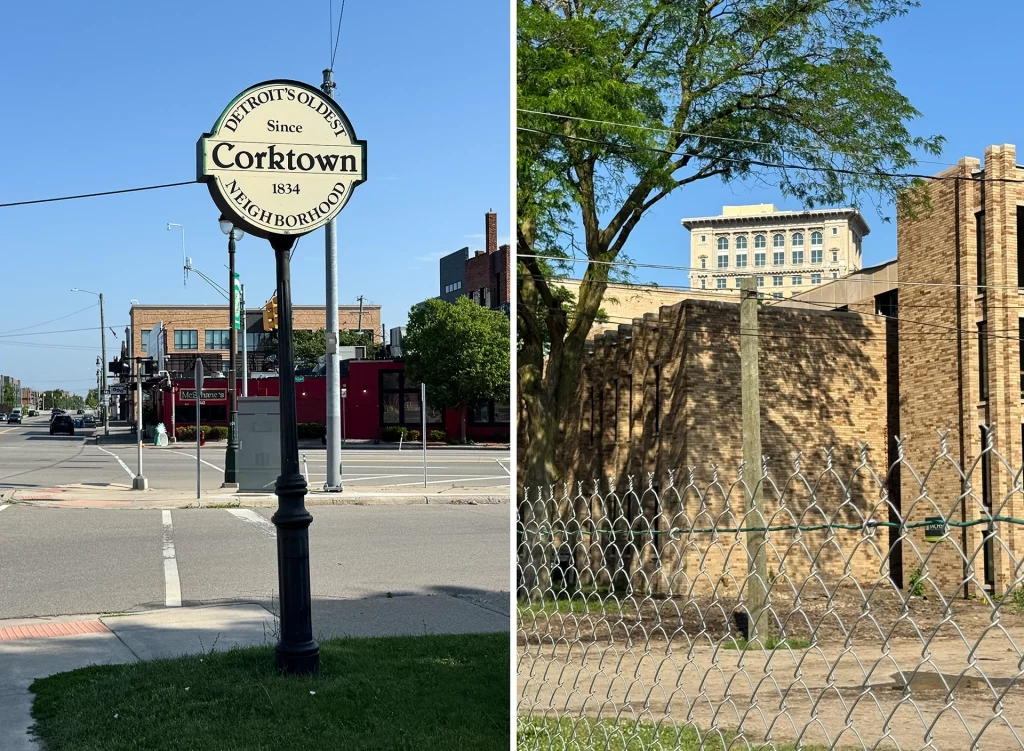

Ford will auch heute wieder Vorreiter sein: mit E-Mobilität, aber auch mit Innovationen in Corktown, einem Stadtviertel in Detroit. Doch wer verstehen will, was Detroit einst groß machte – und warum es wieder aufstehen kann –, der findet in Dearborn Antworten. Nicht in Statistiken, sondern in Geschichten aus Metall, Motoröl und Mut.

Zurück in Detroit zieht es mich dann auch gleich zur Michigan Central Station, einem der wohl bedeutendsten Renovierungsprojekte der letzten Jahre, für das sich die Firma Ford verantwortlich zeichnet. Der ehemalige Hauptbahnhof, ein majestätischer Beaux-Arts-Bau im erwähnten Corktown-Viertel, wurde zwischen 1912 und 1913 eröffnet – als damals höchste Bahnhofsanlage der Welt und spiritueller Zwilling des berühmten Grand Central Terminals in New York. In der Blütezeit verließen hier täglich mehr als 200 Züge den Bahnhof. Bereits im Eröffnungsjahr verfügte die Station über eine umfangreiche Infrastruktur mit Bahnsteigzugängen, großen Sälen und Bürotrakten. Doch der Aufstieg war kurz: Mit der Verbreitung des Autos und dem Ausbau der Fernverkehrsinfrastruktur begann der Niedergang. Der letzte Amtrak-Zug verließ die Station 1988, danach fristete das Bauwerk fast dreißig Jahre ein trostloses Dasein als „Lost Places“-Ikone.

Video von Bloomberg (2024) über die Geschichte der Michigan Central Station (Länge 13 min)

Im Juni 2018 war es dann die Ford Motor Company, die das verfallene Bauwerk samt angrenzendem Roosevelt Warehouse für $90 Millionen kaufte und eines der ambitioniertesten Stadtentwicklungsprojekte der jüngeren Geschichte initiierte. Mehr als $740 Millionen flossen in die Restaurierung, Fachleute wie Quinn Evans, BuroHappold, PAU, Silman und Mikyoung Kim setzten ihr Können ein. Am 6. Juni 2024 öffnete die Station wieder – mit einem Fest, Konzerten und öffentlicher Begeisterung. Heute ist das Gebäude Dreh- und Angelpunkt für Innovation: Coworking-Spaces, Start-up-Inkubatoren wie Newlab Detroit, Veranstaltungsräume und Pläne für ein Luxushotel bis 2027 beleben den Standort. Auch ein kleines Museum gibt es mit Fundstücken aus der Bahnhofsruine und einer Dokumentation der Renovierung. Zudem ist ein neuer Transit-Hub in Planung – damit könnte die Michigan Central Station künftig wieder ein Ziel für Züge sein, etwa von Amtrak oder VIA Rail, die wieder leichter in die Innenstadt führen.

David Di Rita drückte es ein paar Tage zuvor in unserem Gespräch so aus: „Wenn ich am Michigan Central vorbeigehe, sehe ich nicht nur ein Gebäude. Ich sehe meinen Großvater. Ich sehe die Geschichte und den Stolz dieser Stadt.“ Eine Sichtweise, die den Bahnhof hier verortet: nicht in Nostalgie, sondern in symbolischer Erneuerung.

Abends in Detroit…

Wenn es dunkel wird, gibt es in Detroit Leben, Lärm und die Lichter wie in jeder Stadt. Vor allem am Wochenende, wenn die Party machenden Nachtschwärmer zu fortgeschrittener Stunde lauter und hemmungsloser werden. Andere fahren ihre aufgepimpten Straßenkreuzer, Sportwagen oder Harleys spazieren, drehen die Bässe auch direkt neben den patrouillierenden Polizeiautos nicht herunter. Aber es existieren auch ruhigere Ecken, in denen sich die Stadt fast schon poetisch gibt. Zum Beispiel im Monarch Club, hoch oben auf dem Dach des Metropolitan Building, wo sich historische Eleganz und Skylinesicht begegnen. Oder tief unter der Erde in der Shelby Bar, einem ehemaligen Banktresor mit Cocktailkunst und Marmorgemäuer. Entlang der Monroe Street, des Herzstücks von Greektown, wird derzeit aufwendig umgebaut: breitere Bürgersteige, mehr Aufenthaltsqualität, eine neue Landschaftsgestaltung. Das Ziel: den Autoverkehr minimieren und aus der historischen Gasse eine echte Flaniermeile machen. Die Verantwortlichen – darunter Bedrock und die Stadtverwaltung – sprechen von einem „shared street“-Konzept, bei dem Fußgänger:innen klar im Mittelpunkt stehen. Die Neugestaltung soll bis Frühjahr 2026 abgeschlossen sein und Greektown in ein noch lebendigeres Viertel verwandeln, in dem sich Tradition und zeitgemäße Urbanität begegnen. Nur eines der vielen Projekte, die die Stadt attraktiver machen sollen.

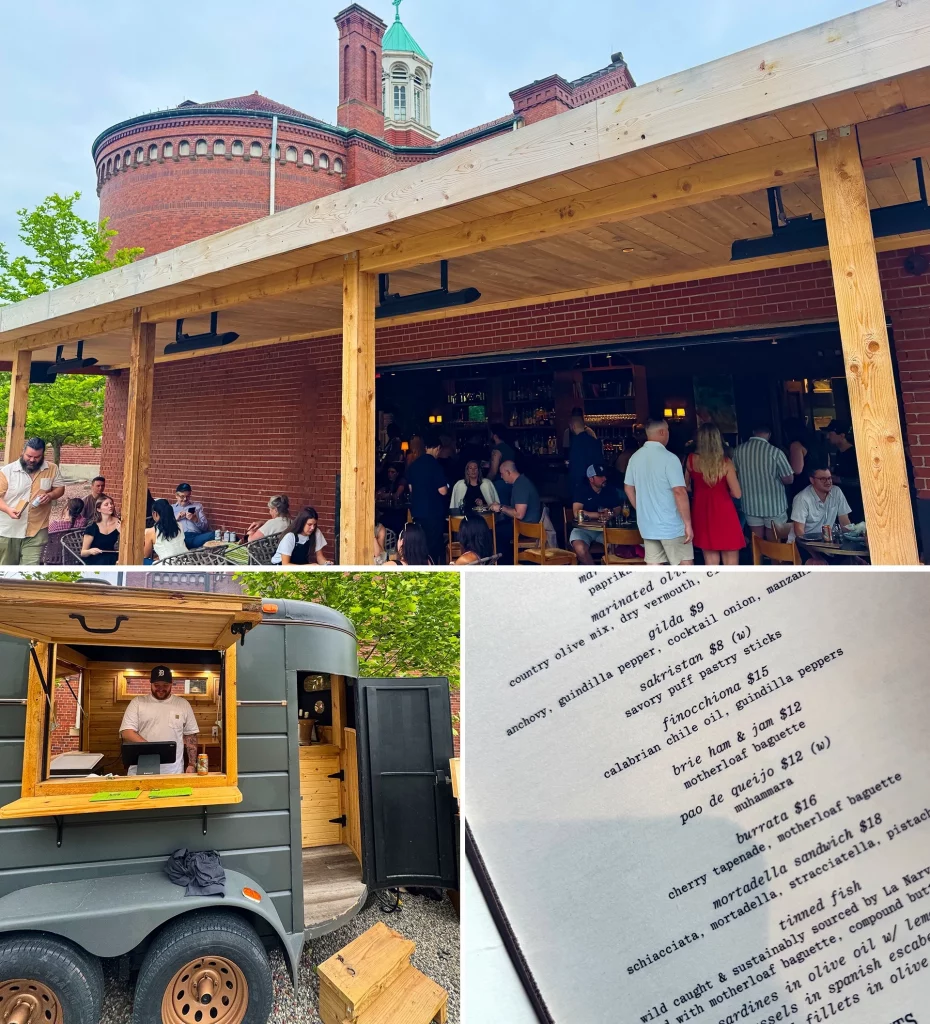

Etwas weiter nördlich, im East Village, stoße ich auf einen dieser Orte, die bereits vollendet sind: Das Father Forgive Me ist eine neue Cocktail- und Weinbar, untergebracht in der ehemaligen Garage der Good Shepherd Church. Nicht im Kirchenschiff selbst, sondern dort, wo einst Fahrzeuge geparkt wurden, öffnet sich heute ein luftiger Raum mit Eichenholz, Feuerstelle und Patio. Bei gutem Wetter bedient ein umgebauter Pferdeanhänger die Gäste mit Wein vom Fass. Drinnen leuchtet die Bar in weichem Licht – tagsüber durch große Fenster, abends durch kleine Öllampen. Das Lokal ist Teil des Little Village Campus, eines städtebaulichen und kulturellen Projekts der Library Street Collective. Nebenan entsteht ein Skatepark, gestaltet von Skateprofi Tony Hawk und dem Künstler McArthur Binion, dazu der Charles McGee Legacy Park, ein Bed & Breakfast und weitere Ateliers und Galerien. Alles auf dem Gelände einer romanischen Kirche von 1911, die erst 2016 geschlossen wurde – und deshalb nicht als Ruine, sondern als neues Zentrum für Kunst, Nachbarschaft und Offenheit weiterlebt.

Zurück in Downtown führt ein kleiner Umweg in die Parker’s Alley, benannt nach Thomas Parker, einem afroamerikanischen Unternehmer, der hier im 19. Jahrhundert einen Herrenausstatter betrieb. Lange ein Lagerweg, flanieren heute die Nachtschwärmer zwischen Backstein, Street Art und kleinen Läden. Galerien, Cafés, Boutiquen – alles eingebettet in das städtische Geflecht hinter dem Shinola Hotel. Nichts daran wirkt geplant – und gerade deshalb wirkt es echt. Der Ort steht für eine Art von Stadtentwicklung, die das Gewachsene aufgreift und mit neuen Ideen verbindet.

Nur wenige Blocks entfernt liegt The Belt – die bereits erwähnte ehemalige Liefergasse – zwischen zwei Parkhäusern, von der Library Street Collective in eine begehbare Galerie verwandelt. Die Wände sind mit Murals internationaler KünstlerInnen bedeckt, die Lichtinstallationen verändern das Gassenlicht. Galerien, Bars und sogar ein kleines Event-Studio reihen sich aneinander. Abends mischen sich Anzugträger und KunststudentInnen, TouristInnen und Locals, DJs und Designmenschen. The Belt ist vielleicht die verdichtetste Metapher für das neue Detroit: ein Ort, der nicht überformt, sondern umgedeutet wurde. Direkt nebenan erhebt sich die Z Garage – ein Parkhaus mit einer ganz eigenen Geschichte. Bedrock ließ hier mehr als 1.300 Stellplätze bauen – aber auch 27 großformatige Murals auf 10 Etagen kuratieren. Jeder Gang wird zur Galerie, jedes Stockwerk zur visuellen Überraschung. Ein Ort, der zeigt, dass selbst das Funktionale in Detroit heute Kunst atmen darf.

Auf dem Heimweg ins Hotel gehe ich an einem kleinen, umzäunten Garten vorbei. Tomaten, Kürbisse, Kräuter, mitten in Downtown. Ein handgeschriebenes Schild: Please water if you’re passing by. Ein Garten als Geste. Und als Hoffnung.

Detroit 2025: Ein Land in einer Stadt

Detroit ist kein Gleichnis vom Untergang, sondern ein lebendiger Beweis, dass Wiedergeburt möglich ist. Detroit ist real – und auch widersprüchlich. Eine Stadt, die mehrfach gefallen ist und immer wieder aufsteht. Nicht glatt, nicht gentrifiziert, nicht abgeschlossen. Aber offen. Für Menschen, Ideen, für Hoffnung.

Ich sitze in meinem Hotelzimmer im Book Cadillac Detroit, hoch oben, zwischen Himmel und Hitze, und lasse die vergangenen Tage Revue passieren. Die Gespräche mit Jake Chidester und David Di Rita. Der Blick auf den wiedererstandenen Book Tower, die Wege durch Poletown, Greektown, den Eastern Market. Der Besuch im Henry Ford Museum, die Fahrradtour über den River Walk, durch leere Straßenzüge und belebte Plätze, durch Viertel im Wandel. Die Kunst in der Z Garage, der Sound von Motown, die Geschichten und Geschichte in den Museen, das Flackern der Feuerwerkskörper über dem Detroit River. Und immer wieder: Stimmen, Ideen, Aufbrüche.

Dann fällt mein Blick auf die hohen Fensterrahmen des Hotels, die fast so wirken, als wollten sie das Draußen rahmen wie ein Gemälde. Die Hitze steht noch immer über der Stadt. Unten rauscht der Verkehr, in der Ferne flattert die große kanadische Flagge auf der anderen Flussseite. Ich erinnere mich an das Feuerwerk, an die Familien auf dem Parkhausdach, an Chicken Wings, Fahnen, blinkende Lichter – und an einen Moment, in dem sich alles möglich anfühlte.

Auch dieses Hotel, in dem ich gerade sitze, war einmal ein Symbol des Verfalls. Das Book Cadillac wurde 1924 als eines der luxuriösesten Hotels der USA eröffnet – mit 1.136 Zimmern, 34 Stockwerken und einer Lobby, die an europäische Paläste erinnerte. In den 1980er-Jahren wurde das Gebäude geschlossen, stand jahrzehntelang leer, verfiel und wurde geplündert. Erst 2006 begannen die Sanierungsarbeiten, über 200 Millionen Dollar wurden investiert. Heute ist es wieder geöffnet – als Westin Hotel, mit alten Marmorböden, riesigen Kronleuchtern, nachgemachtem Stuck und einer Geschichte, die man nicht übersehen kann.

Doch was bringt die Zukunft? Detroit ist in Bewegung, aber längst nicht am Ziel. Die geplante Transformation des Renaissance Centers durch General Motors und Bedrock könnte die Skyline neu definieren. Das legendäre Gebäude am Flussufer soll entschlackt und neu gedacht werden – als gemischtes Quartier mit Hotel, Wohnraum, Gastronomie und öffentlichen Flächen. Eine neue Flaniermeile soll das Herz der Innenstadt mit dem Riverwalk verbinden. Für Bedrock und GM ist klar: Das neue Detroit braucht keine geschlossene Festung, sondern offene Räume – für alle. Nur wenige Blocks weiter ist mit dem Hudson’s Detroit bereits das nächste Wahrzeichen gewachsen. GM will in den 208 Meter hohen Wolkenkratzer umziehen – ein symbolischer Schritt in Richtung Zukunft.

Gleichzeitig arbeitet die Organisation Detroit Future City (DFC) mit langem Atem an den Grundfragen: Wie schafft man gerechte Nachbarschaften? Wie lässt sich wirtschaftliche Teilhabe fördern, ohne Verdrängung zu riskieren? DFC will bis 2030 eine gerechtere, inklusivere Stadt schaffen, mit mehr Jobs im mittleren Lohnsegment, besseren Chancen für Black-Owned Businesses und klimagerechter Stadtentwicklung. Es geht nicht um Prestigeprojekte, sondern um Lebensqualität. Um Nachbarschaften, in denen man bleiben möchte – selbst wenn man es sich leisten könnte, zu gehen.

Detroit denkt groß. Aber es denkt auch neu. Anders als in früheren Boomphasen soll Wachstum diesmal inklusiv, nachhaltig und gemeinschaftsorientiert sein. Doch damit das gelingt, braucht es mehr als Investoren. Es braucht ein politisches Klima, das Zusammenhalt fördert, statt Gräben zu vertiefen. Wer das neue Detroit sehen will, muss nicht nur nach oben schauen – auf Hochhäuser und Skylines –, sondern nach innen: in die Blockgemeinschaften, in kleine Initiativen, in Gärten und Galerien, in Werkstätten und Musikstudios.

Vielleicht ist Detroit mehr als nur eine Stadt. Vielleicht ist es eine Blaupause für Hoffnung. Ein Ort, an dem nicht verdrängt, sondern erinnert wird. Wo Wunden nicht verborgen, sondern versorgt werden. Wo Wandel nicht von oben kommt – sondern von innen. Vielleicht ist Detroit ja auch ein Spiegel für das ganze Land. Ein Beweis, dass sich selbst tief gespaltene Gesellschaften regenerieren können – nicht durch Macht oder Geld, sondern durch Gemeinschaft, Empathie und Beharrlichkeit. Dass man sich zurückkämpfen kann, wenn man an das Morgen glaubt. Dass man den Mut haben muss, in der Asche zu graben. Um den Phönix zu finden.

Das Feuerwerk ist vorbei, aber der Funke bleibt. Und einen Besuch ist diese Stadt auf jeden Fall wert.

Reiseinfo: Detroit erleben – zwischen Geschichte und Aufbruch

Anreise aus Deutschland: Der Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) liegt etwa 30 Minuten südwestlich der Innenstadt.

Beste Reisezeit: Mai bis Oktober – besonders Juni bis September sind ideal, um die Stadt zu Fuß oder per Fahrrad zu erkunden. In dieser Zeit finden auch viele Events, Open-Air-Konzerte und Märkte statt. Der Sommer kann allerdings sehr heiß sein.

Mobilität vor Ort:

Ein Auto ist in Downtown Detroit nicht notwendig. Die QLine (Straßenbahn) und der People Mover (Hochbahn auf Rundkurs) sind kostenlos und decken viele Sehenswürdigkeiten ab. Für weitere Strecken sind Lyft und Uber zuverlässig. Viele Attraktionen lassen sich problemlos zu Fuß erreichen.

Übernachten: Ideal ist eine Unterkunft in Downtown oder Midtown.

Mehr Infos zu Detroit unter: visitdetroit.com.

Sehenswürdigkeiten & Highlights

Kultur & Geschichte:

- Detroit Institute of Arts: Weltklasse-Kunst, darunter Diego Riveras „Detroit Industry Murals“.

- Charles H. Wright Museum of African American History: Größtes afroamerikanisches Museum der Welt.

- Motown Museum: In Berry Gordys Originalstudio – derzeit wegen Umbau geschlossen, Erweiterung geplant.

- The Henry Ford Museum (Dearborn): Geschichte der Innovation – inkl. Rosa Parks’ Bus, Kennedy-Limousine.

- Greenfield Village (Dearborn): Lebendiges Freilichtmuseum mit historischen Gebäuden und Model-T-Fahrten.

- Ford Rouge Factory Tour (Dearborn): Besuch der F-Series-Produktion, Blick auf moderne Autoindustrie.

- The Ford Piquette Avenue Plant: Geburtsort des Model T – das erste Werk von Henry Ford.

- Guardian Building: Art-déco-Architektur-Ikone mit bunter Innenausstattung.

- Detroit Historical Museum: Geschichten von Automobil, Musik, Protest und Wiederaufbau.

- Underground Railroad Tour: Orte und Erzählungen zur Fluchthilfe versklavter Menschen im 19. Jahrhundert.

- General Motors Renaissance Center: (Noch) Sitz von GM, mit Aussichtsplattform und Promenade am RiverWalk.

Stadt & Szene:

- Eastern Market: Einer der ältesten Märkte Nordamerikas – samstags mit Tausenden BesucherInnen.

- The Belt: Urbaner Kunst- und Gastro-Spot in einer ehemaligen Liefergasse – Street Art & Bars.

- Parker’s Alley: Kleine Gasse mit Boutiquen, Cafés und Galerien hinter dem Shinola Hotel.

- Campus Martius Park: Grüner Stadtkern mit Foodtrucks, Konzerten, City-Strand und Eisbahn im Winter.

- Heidelberg Project: Freiluft-Kunstinstallation mit sozialer Botschaft in einem Wohnviertel.

- Belle Isle Park: Inselpark im Detroit River mit Zoo, Gewächshaus, Strand und Blick auf Kanada.

- Monument to Joe Louis – „The Fist“: Starkes Symbol der Bürgerrechtsbewegung.

- The Spirit of Detroit: Bronzestatue als Hoffnungsträger der Stadt – bei Sportevents oft eingekleidet.

- Detroit Riverwalk: Preisgekrönte Promenade am Wasser – ideal für Spaziergänge und Radfahrten.

Kultur und mehr:

- Third Man Records: Jack Whites Plattenladen mit Presswerk und Studio.

- Father Forgive Me: Neue Cocktailbar in ehemaliger Kirchengarage im East Village – stylisch und symbolträchtig.

- Monarch Club & Shelby Bar: Das eine eine Dachterrasse, das andere eine Tresorbar – elegant, aber nicht abgehoben.

- The Whitney – Ghost Bar: Klassische Villa mit schaurig-schöner Bar im Dachgeschoss.

- Detroit City Distillery: Craft Spirits & Cocktails im historischen Eastern Market.

- Pure Detroit: Lokaler Shop mit Stadtgeschichte, Tourangeboten und Design-Merch.

- Detroit City FC Store & Stadion: Fan-owned Fußballclub – echter Community-Spirit.

- Detroit’s Music Legacy: Von Motown über Techno bis Hip-Hop – Detroit ist Musikstadt. Oder würden Namen wie Madonna, Eminem, Bob Seger, Aretha Franklin, Kid Rock und The White Stripes lügen? ➝ Tagestour-Vorschlag: VisitDetroit.com.

- The Z Garage: Kunstparkhaus mit riesigen Wandgemälden – kuratiert von Bedrock & Library Street Collective.

- Biketouren mit Wheelhouse Detroit: Fahrradgeschäft mit Fahrradverkauf, Verleih und Touren direkt am Detroit Riverwalk am Cullen Plaza.

- Walking Tours mit City Institute: Vermittlung eines tieferen Verständnisses von Detroit durch private Führungen, Beratung, Vorträge und Workshops.

- Midtown Walking Tour mit Preservation Detroit: Architektur, Geschichte und Community-Geschichten.

- Skatepark bei The Shepherd / Father Forgive Me: Entstanden u. a. mit Tony Hawk, auf dem Gelände einer ehemaligen Kirche.

Video von 2025 auf dem „City of Detroit„Propel“ Channel über eine Fahrradtour durch das heutige Detroit (insges. 29 min)

Roadtrip dankt Visit Detroit und Travel Marketing Romberg für die Unterstützung bei diesem Artikel.